学生の活躍

世界中で活躍する所属生・修了生の声

グローバル理工人育成コース シンポジウム2023

理工人の未来設計 - コース所属生たちのグローバルな活躍 2023年1月11日(水)にオンラインにて開催

コースの所属生と修了生が、グローバル理工人育成コースを通して得た国際的な経験を後輩の所属生たちに伝えるシンポジウム「理工人の未来設計―コース所属生たちのグローバルな活躍」を2023年1月11日に、オンラインにて開催しました。

グローバル理工人育成コースでの科目履修や英語学習、海外での経験がどのように将来計画に繋がっているのか、また現在の活躍にどう活かされたのかについて、コース所属生・修了生の3名が発表しました。シンポジウムには、学士課程1年次の学生を中心に、教職員と合わせて270名ほどが参加しました。

コロナ禍で様々なオンラインでの機会が活用されるようになり、また、収束とともに実渡航も再開している中で、将来国際的に活躍するために、今後の学生生活をどう過ごすかを考える良い機会となりました。

講演1:「日本をトビタって見えたワタシと世界」

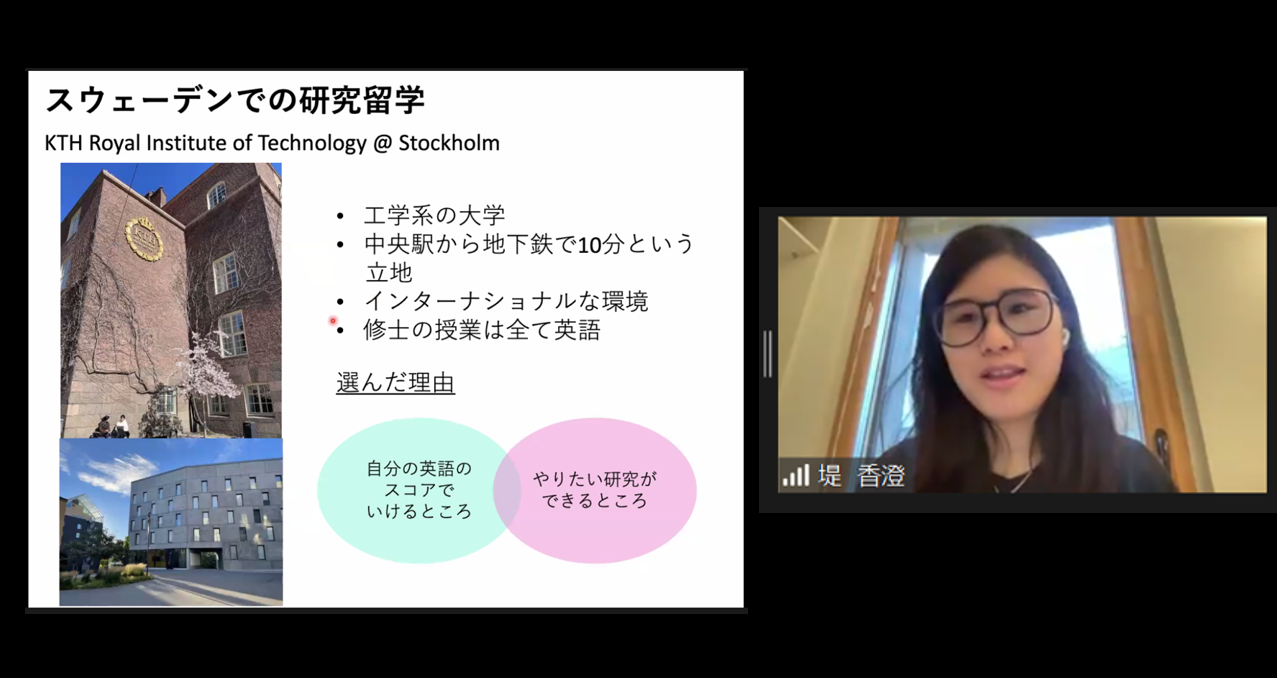

堤 香澄さん 工学院機械系 機械コース 修士課程2年

堤さんは、東工大/ MIT語学交換プログラム等を経てグローバル理工人育成コース中級を修了。現在上級に所属しながら、2022年1月より、スウェーデン王立工科大学(KTH Royal Institute of Technology) に交換留学中です。

堤さんは、高校1年生時にイギリスのケンブリッジに語学留学をしたことをきっかけに、長期の留学を希望していた一方で、自身の専門性が身についてから留学に行きたいという考えの基、2017年に東工大学士過程に入学と同時にグローバル理工人育成コースに所属しました。その結果、コースの授業や国際交流イベント等を通して留学生と交流する経験を積み、英語力だけでなく、自分自身や日本の文化を深く知りそれらを説明できる力が身についたことで、実際の留学への決意が固まったこということです。

学士過程3年次になり、超短期海外派遣プログラムの一つである、ジョージア工科大学リーダーシッププログラムに参加することになりましたが、同プログラムは渡航予定日3日前に、新型コロナウイルス感染症拡大のために中止となりました。堤さんは落胆しながらも、コースが提供するオンラインプログラムや、日本刀を題材に伝統文化を留学生とともに学ぶ「伝統技術と国際共修」を履修したことにより、自国の伝統文化を色々な視点から学ぶことができ、より深い知識を身に着け留学に臨むことが出来たと述べました。

そして修士課程1年次の冬に、スウェーデン王立工科大学への派遣交換留学を実現し、同大学での勉強や研究にまい進する中で学んだことや、現地での慣習を紹介しました。堤さんは留学するにあたり、英語力には自信がなかったものの、スウェーデンでの研究生活を通して、英語の「上手さ」そのものより、発言の内容が何よりも重視されることに気づいたということです。留学前に専門分野の学習やコースの履修で身についた知識や経験のおかげで、グループワークに貢献することが出来、そのことが自信につながっていることを強調しました。

参加学生に向けては、英語の勉強と同時に、自分の文化を説明できるようになることを薦めると同時に、「鉄は熱いうちに打て」というように、留学を少しでも考えるのであれば、今すぐに調べて欲しいと述べました。留学に関する情報を得る手段として、自身も所属する留学促進団体FLAPや、語学パートナー制度を運営する東工大ACTIONを紹介し、講演を締めくくりました。

講演2:「国際経験に大きな挑戦は必要ない。ただ小さな挑戦を繰り返そう。」

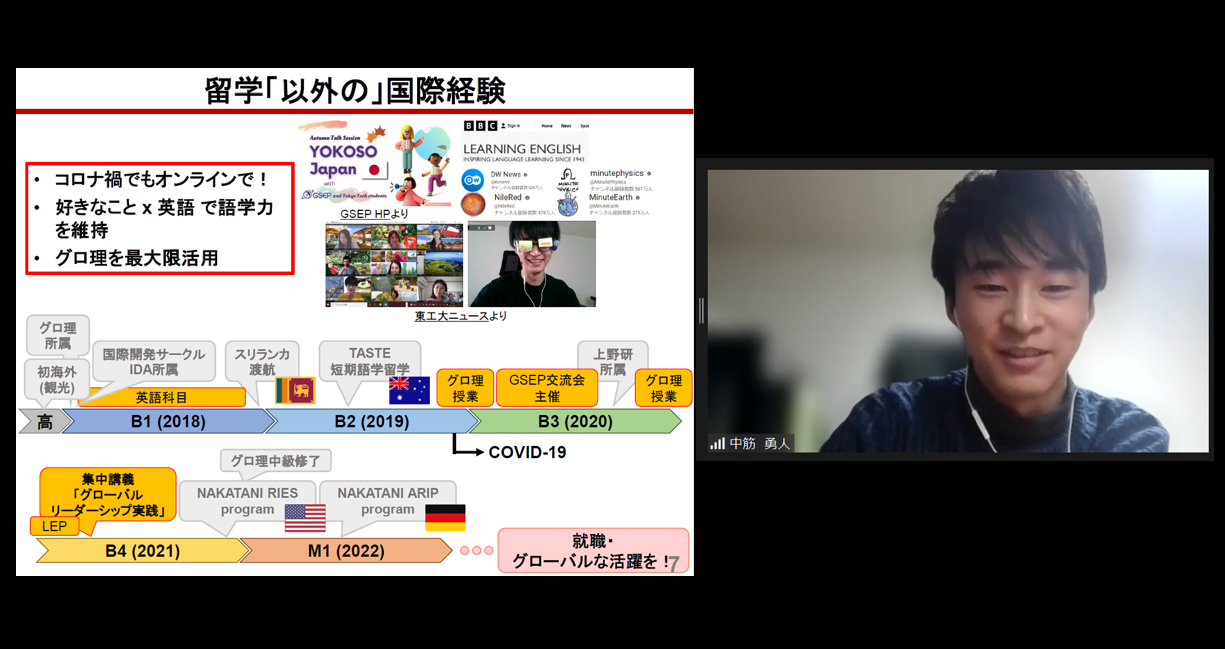

中筋勇人さん 生命理工学院 生命理工学系 生命理工学コース 修士課程1年

中筋さんは、TASTE 短期語学留学、NAKATANI RIES 短期研究留学 (ジョージア工科大学、アメリカ、約2ヶ月)等を経てグローバル理工人育成コース中級を修了。現在は上級に所属しています。

講演3:「人付き合いは広く、長く」

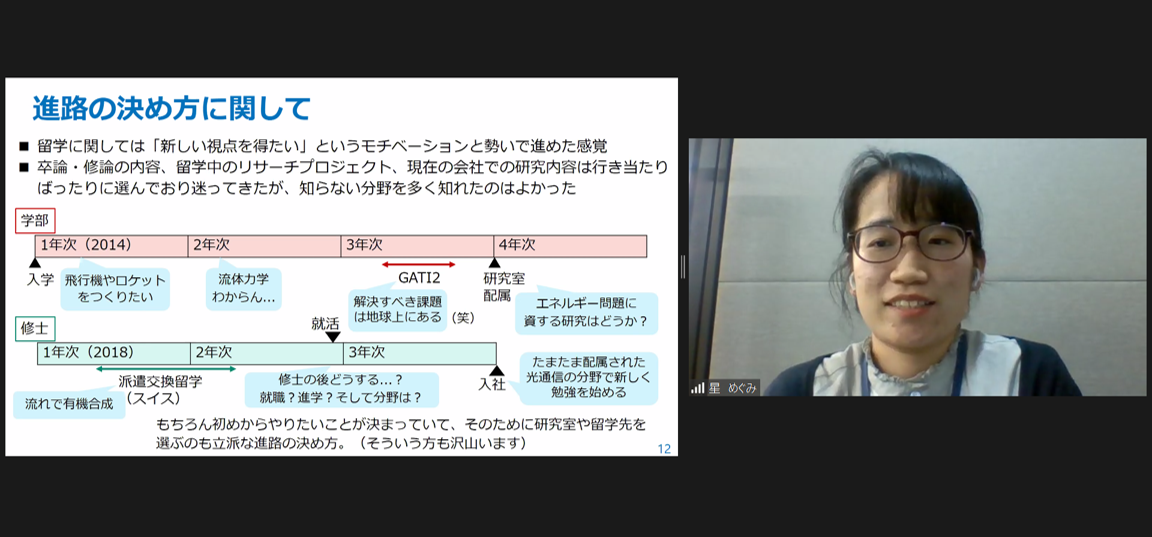

星めぐみさん 日本電信電話株式会社(NTT研究所)勤務

星さんは 2021年3月に 工学院機械コース 修士課程を修了。タイ超短期海外派遣(Global Awareness and Technology Implementation 2)、派遣交換プログラムによるスイス連邦工科大学ローザンヌ校留学等を経験し、2021年3月上級を修了しています。

星さんは、「とにかく海外に行ってみたい」という気持ちから、アメリカ西海岸およびタイへの超短期派遣プログラムに参加し、そこで出会った海外の学生たちとのコミュニケーションから得た学びに焦点を当てて講演しました。

タイへの超短期海外派遣は、チュラーロンコーン大学と合同で行う課題解決型プログラム「Global Awareness and Technology Implementation GATI」という長期プログラムの一部であり、東工大生が夏にタイを訪問しグループワークでテーマの立案をします。帰国後は引き続きオンラインでのグループワークを行った後、今度は冬にチュラーロンコーン大学の学生を東工大に迎え、テーマに沿ったサイトビシットを行い、プロジェクトを完成させます。星さんは、このプログラムを通して、タイの学生と衝突しながらも沢山の時間をかけて議論をしたことで、考え方の違いを学び、高い達成感を得たことを振り返りました。

星さんは、修士課程1年次にスイス連邦工科大学ローザンヌ校へ派遣交換留学を実現し、材料工学科の研究室に所属して授業の履修と研究活動を行いました。専門性知識や、英語で研究・議論する力を身に着けたことの他、ここでもまた、世界中の国から勉強に来ている友人達との交流を通して、各国に対する先入観が減ったことや、国外のニュースが他人事でなくなるなど、自身の価値観に影響を与えたと述べました。

さらに、スイス滞在中には、GATIでともに学んだタイ人の学生がドイツで留学をしていることを知り、ミュンヘンで会い、色々な話をしたエピソードを紹介し、長期のプログラムを経て得た一度限りでない人づきあいは、現在の仕事においても大きな糧となっていると述べました。

最後に、進路の決め方について、自身の経験をスライドで紹介し、一つの決まった目標を持っていなくても、様々な体験をすることにより、視野が広がり、思いもかけない方向に進むこともある、ことを示しました。コロナ禍で、リモートの優れている点もわかってきた一方で、現地に行かないとわからないこともあるので、両方の経験を上手く活用して欲しいというアドバイスで締めくくりました。

Q&A

質疑応答では、海外での日常生活から、留学におすすめのタイミング、留学先での講義の具体的な内容まで、沢山の質問が寄せられ、講演者がそれぞれ自身の体験をもとに回答しました。質疑応答で出た質問と回答の内容をご紹介します。

| 質問 | 回答 |

| ・帰国後、英語力維持のためはどうしているか? |

・まだ帰国していないのであくまでも自分の予定にはなりますが、こちらで出会ったタンデムパートナーとオンラインで交流を続けるつもりです。またオンライン英会話のサービスなどの利用も考えています。(堤さん) ・ACTIONが運営しているタンデム語学学習、研究室にたくさんいる留学生と積極的にコミュニケーションを取る、暇なときに英語のYouTubeを見る(好きな内容)、ニュースを英語で聞きながらシャドーイングする(家事をしながら…)、などいろいろです。個人的には、手段は何でも良いけれど継続することが大事ではないかと思います。(中筋さん) ・研究活動では論文を読んだり書いたりがあるので英語に触れる機会は比較的あります。そのほか、リスニング・スピーキングスキルの向上のため(というよりも単に内容が面白いので)、Podcastを聞いたりYouTubeで海外のトークショーを観たりしています。Conan O’BrienやJames Corden、Ellen DeGeneresといった司会者が面白く継続して観ているので、よかったらチェックしてみてください。流し聞きするだけでなく、同じ音源や動画を繰り返し視聴すると、気の利いたフレーズや口調をマスターできてスピーキング力向上にもなると感じています。(星さん) |

| ・大学内で、英語に関して大変だったことは何か? |

・ 日常会話は大人数のグループで会話する際に、自分の発言し始めるタイミングを捉えるのが大変でした。というのも、日本人は相手が話終えてから自分の発言を始めるのが普通だと思いますが、こちらは相手が話し終える前に遮って話し始めることが多いです。相手が話終わるまで待たずに他の人が話し始めというのが繰り返され自分の発言タイミングを見失ってしまうことが多かったです。 また,授業でのディスカッションは,幅広い分野を扱う場合知らない単語が出てくると大変でした.研究では論文が英語で書かれていることもあり,そこで苦労することはあまりありませんでしたが,授業になって研究よりは一般的な話になるとカバーしなければならない分野も多く苦労した覚えがあります(堤さん) ・意外かもしれませんが、打ち解けた関係を作るための世間話や、食事の場での話が一番難しいと思っています。受験英語や雑学、スラングなどの知識は、このような場では意外と大切だと思います。一方で、専門分野のディスカッションは、使う単語や表現がある程度限られるので、慣れれば意外と大変ではありません。(中筋さん) ・派遣交換留学先の授業や研究のディスカッションでは、英語の聞き取りや話すことについて意外とそこまで苦労しませんでした。交換留学生ということで、研究室の先生やスーパーバイザーも「英語を上達させることが重要」というスタンスで合わせてくださっていたのもあると思います。むしろオフタイムで雑談など早口で盛り上がっているところについていくのが大変でした。最終的に英語でツッコミが入れられるようになりたいと思っていましたが1年ではなりませんでした。(星さん) |

|

・海外の大学院については、どのくらい考えましたか?(渡航先、期間など) |

・修士で長期留学に行ったこともあり修士から海外大学院に行くことは考えていませんでした。日本での修士は2年間研究がメインですが、ヨーロッパの修士は2年間の内、最後の半年に修士論文を行うケースが主です。なので、自分が修士で何を学びたいかによっても進路の選択肢は変わってくるのではないかと思います。私は、日本での修士と交換留学を通じて日本での研究室とスウェーデンでの研究室の2つを体験し、後者のスタイルの方が魅力的に感じたのでPhDに進む場合はヨーロッパのPhDで進学したいと考えています。(堤さん) ・M1の夏にドイツに留学したときは、ドイツでの博士課程進学はかなり考えました。ただ私の場合は、研究室選びやその後のキャリアなどを総合的に判断して、その道には進まないという判断をしました。(中筋さん) ・学部の頃に「海外大学院説明会」というイベントに参加しましたが、修士課程ではまず派遣交換留学と思っていたので進学は考えていませんでした。そのイベントで登壇されていた方も博士後期課程で海外の大学院に進学した方が多く、私も派遣交換留学からの帰国後、博士進学を可能性の一つとしては考えていましたが、分野なども絞れていなかったので就職することにしました。派遣交換留学先では、日本人の修士学生では正規で入学している人よりも交換留学生の方が多くいましたが、日本人に限定しなければ正規生が多数派、交換留学生は少数派でしたので、交換留学に縛られる必要もないかなと思います。(星さん) |

|

留学中の失敗とは具体的にどのようなものだととらえているか? |

・実験で問題が生じて解決を試みたけどそれがうまく行かない時、日本にいた時はかなり落ち込んでいましたが、一つの解決に2年かかったというPhDの体験などを聞いて、研究はほとんどが失敗ですごく時間がかかるものなのだと学び、研究での失敗をポジティブに受け入れられるようになりました。またディスカッションで,自分の言いたいことを相手に理解してもらえず I do not understand と言われた時は落ち込み失敗と捉えていました。(堤さん) ・英語が伝わらない、常識が食い違ってしまうなどの小さい失敗はたくさんあります。大きな失敗では、B1,B2の頃の短期の渡航や留学で、海外慣れ・旅行慣れするだけで貴重な時間・体力を削ってしまったことだと思います。ただ、その経験から時間感覚をつかむことができ、その後の短期留学ではかなり有意義な時間の使い方ができたと思います。(中筋さん) ・単独行動が多かった派遣交換留学では特に細かい失敗はいくらでもあり、美容院でフランス語しか通じず予約の時間を間違えたり、旅先で違う電車に乗ったり詐欺まがいに遭ったりとトラブルはいろいろありましたが、こういった失敗は再発防止に努めるものは努めてあとは流せばそれで済むと思い深く考えないようにしていました。 あまり流さないほうがいい失敗としては、統計力学の授業についていけず、口頭試験で質問されていることは理解できるのに全く答えが出てこず、結局単位を落としました。もう少し頑張れたのではないかなとは思うので少し心残りはあります。(ところが意外と統計力学は量子コンピュータなど産業的に利用されているようで、当時勉強した内容が仕事で出てきているので、授業を取ってよかったとは思っています。。。) また発表の本編でもお話ししましたが、私にとってはコミュニケーションが難儀で、交換留学の際には最初周囲に遠慮して困ってもなかなか聞けず、よくなかったなと思うことは多々ありました。むしろ、タイ派遣でプロジェクトのテーマ決めの際に揉めた件については、意見を主張できたという意味であまり失敗とは思っていません。 それなりの数を挙げましたが、今ではいずれもいい経験だったなという境地です。(星さん) |

参加者の声

・私は今まで、留学や積極的な国際経験においては、新型コロナウイルスの影響もあり留学は大学にいるうちにいつかできればいいなと思い、国際経験も英語スピーキング演習を履修するにとどまっており、まだシンポジウムのような場所でプレゼンをするようなグローバルな人材には程遠いと思っていた。しかし、このシンポジウムで発表をした先輩方の多くは、大学に入学するまで国際経験がほとんどない状態で、初めての国際経験として学部の英語スピーキング演習を挙げていて、自信が無かった自分に、もうすでに一歩踏み出せているのだと感じさせてくれた。

・シンポジウムを通じて、特に印象に残ったことは失敗を恐れないこと、そして大きい挑戦とは限らず、小さな挑戦もたくさん行っていくことでした。失敗を恐れないことで新しい挑戦に対して迷いなく進むことが出来、失敗することがあっても成長できる。そういったところを3人の発表を通じて理解することが出来ました。あえて大きいことに挑戦し続けるよりも、小さい挑戦を積み重ねることで下地を作れば、大きい挑戦への不安をやわらげさらには失敗したときに対してもある程度対処できるような対応力が育めるのではないかと感じました。

・個人的なイメージとして留学は修士になってから長期間するものかなと勝手に思っていたのだが、3人の話を聞いて学士のうち短期で留学をするのも選択肢の1つとしてあることを新たに知った。留学する人は明確にやりたいことが決まっていたり将来設計ができていたりするのかなと思っていたが、なんとなく行ってみたという方もいて、むしろ考え込んでしまうとためらってしまうと思うので勢いで行った方がいいこともあるということを聞き、この機会に何か動いてみようかなと思った。

・多くの人は海外に行くことを挑戦と捉え、学術的向上を図ろうとしていると思う。しかし、今回の公演k講演の中で直接的にではないが、海外留学の目的を英語能力の向上や研究経験以外にもさまざま挙げていた。その話を聴いて、留学について真剣になりすぎるのは良くなく、とりあえず行ってみようというような動機でもいいのだと思った。自分は中筋さんと同じく、1年の冬に超短期派遣に行くので、そこで留学経験を終わらせるのではなく、特に自分の場合は海外大学院での研究や、海外での就職などを見越して留学経験を積み重ねていきたいと思った。