学生の活躍

世界中で活躍する所属生・修了生の声

グローバル理工人育成コース シンポジウム2018:開催レポート その3

「留学で出会った新たな道」 森本 有香(物質理工学院 材料系材料コース修士2年)

「留学で出会った新たな道」

森本 有香(物質理工学院 材料系材料コース修士2年)

<グローバル理工人歴>

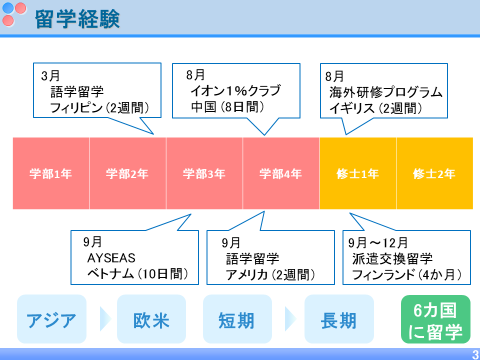

▷学部2年

2014年3月 フィリピン語学留学

▷学部3年

2014年9月 Tokyo-Tech AYSEASに参加、ベトナムに訪問

▷学部4年

2015年8月 イオンワンパーセントクラブに参加、中国で天津政府に政策提言

2015年9月 アメリカ語学留学

▷修士1年

2016年8月 グローバル人材のためのサイエンスコミュニケーション-海外研修プログラム- に参加しイギリス訪問

2016年9月~12月 フィンランド・アールト大学に派遣交換留学

2018年4月より 官公庁での勤務

まず、私は来年から官公庁での勤務が始まりますが、留学をしていなければこのような道を選んでいなかったと思います。

なぜ留学しようと思ったのか?

一つには、グローバル理工人育成コースに所属したことがきっかけでした。

そもそも、どうしてグローバル理工人育成コースに登録したのか?

コース修了要件に英語スコア(TOEIC750点)取得があったので、コースに所属すれば自ずと目標をもって勉強をし、結果的に英語力が上がりそうだと思ったためです。そして実際にコースの履修を進めると、修了するためには短期留学も必要なことが分かり留学への関心につながりました。

もう一つの理由に、所属サークルに外国人留学生がいたことがあります。当時、学部2年生の私はその留学生を前に、英語で思うように会話ができないことに愕然としました。一方で周りの友達には英語を上手に話せる人もいて悔しい気持ちが日に日に増し、もっと英語を使えるようになりたいと思ったのを覚えています。

初めての留学はフィリピン(学部2年生)

なぜフィリピンだったのか?

とにかく安く留学したい!

留学の費用については、両親の援助なく自分で負担することになっていたため費用を安く抑える必要がありました。フィリピンへは安価な留学費用で行けることが魅力的でした。

とにかく英語力を上げたい!

効果的に英語力が上がる留学がしたかったことがもう一つの理由です。英語はフィリピンの公用語の一つであり多様な充実した語学留学プログラムがありました。

初めて一人で異国の地へ。到着初日から、空港ではピックアップドライバーが見つからず・・・。

舗装されていない道路。スラム街。ストリートチルドレン。知り合いゼロ。初めての共同生活。汚いバス・トイレ。

グローバル理工人入門のグループワークで取組んだ「発展途上国の交通事情」の学習が役立ちました。

最初は不安でいっぱいだったものの、次第にフィリピンでの生活にも慣れはじめました。英語漬けの生活を通してTOEICスコアも640から730点に向上、帰国後に受験したテストではさらにスコアがアップしていました。

留学先では同年代の先生方とも仲良くなり、フィリピンの国民性ならでの陽気さや親切心・優しさ、生きていく上での逞しさを肌で感じ、良い経験ができました。

また総じて、なんと行っても行動力がついたと思います。私はどこに行っても生活できそう!という自信がつき、勇敢になって帰国の途につきました。

もっと色んな文化を知りたい!もっと話せるようになりたい!(学部3年生)

英語力にも自信がついてきた私は、さらに興味の範囲を広げました。

Tokyo Tech-Asia Young Scientist and Engineer Advanced Study Program(ベトナム)に参加

Tokyo Tech-Asia Young Scientist and Engineer Advanced Study Program(Tokyo Tech-AYSEAS)は、東工大生が東南アジアの国に赴き、現地・近隣諸国の大学生とともに企業、政府機関、大学、JICA等の施設を訪問し、学生同士のグループディスカッション、そして最終的に発表を行うといったプログラムです。

ベトナム滞在中は日本語を使う機会は一切なく、朝から晩まで英語を使用しました。プログラム活動以外の時間もアジア各地の友達と過ごし色々な交流をしました。

日々のディスカッションや日常会話を通して、アジア各地からの学生にはそれぞれ英語に訛りがあることに気づき、単純に英語を習得するだけではなく訛りに慣れていくこともコミュニケーションを円滑にする要素であると気づきました。

またプログラムの活動を通して、国際的に活躍できる人材になるためには「英語でのディスカッション能力」が必須であると確信しました。

自分の英語が伝わるって嬉しい!世界の人と通じ合えるって楽しい!(学部4年生)

この頃から、もっと世界中に沢山友達を作りたい!という気持ちが強くなっていきました。

アジア ユースリーダーズ2015/イオン1%クラブ(中国)に参加

アジア6ヵ国の高校生と大学生121人が環境問題について解決策を英語で議論し、方策案を政府に提案する「アジア ユースリーダーズ2015」に参加しました。議論のテーマは、中国のごみ問題でした。

チームごとに現地調査・意識調査などを行い、チームディスカッションを通して問題点を洗い出し、いつかの解決案を導き出しました。プログラム最終日に天津政府に対して政策提言をする際コンペティションがあり、私のチームは準優勝をおさめました。

アジアから欧米への関心が強くなる(学部4年から修士1年)

興味の範囲が近隣諸国から、さらに遠くの国に広がっていきました。

アメリカでの語学留学

さらに語学力を高めたいと思い、留学したロサンゼルスは、多人種都市であり色々なバックグランドを持つ人がいるという印象でした。なかでも夢を実現しようと努力し頑張っている人が周囲に多く刺激的でした。

その反面、治安問題や格差社会からの不安感、街中の不衛生環境などネガティブな部分も見えました。

その国のイメージとは異なり、実際に行って自分の目で見ないと分からないことは沢山あると実感しました。

Science Communication Research Groupの活動でイギリスへ

東工大の授業の一環で、ロンドン科学博物館においてその業務を現場で実体験しました。

海外のサイエンスコミュニケーション機関において、科学と社会の関係、自分の専門領域の意義などをあらためて問い直し視点を広げるということが目的のプログラムでしたが、業務の一端を体験する活動やグループ調査を経て、いかに専門的な知識を分かり易く伝えるか、いかに国民に科学を浸透させるか、を学びました。

本格的に長期留学を(修士1年)

フィンランド・アールト大学へ派遣交換留学に

教育が世界で1番とも言われているフィンランド。日本では受けられないような授業を受けたい、ヨーロッパの視点で環境問題学びたいという思いで4か月の留学を決意しました。

留学先での授業を一部ご紹介します。

①Product Project

企業担当者と1年間かけて共同で製品開発をするという授業です。1グループにつき約120万円の予算があてられるという本格的な内容でした。私たちのグループは、出版された紙の書籍の読者を増やすという課題について取組み、最終的に読者増加に効果的なアプリを開発しました。

②Product Sustainability

いかに環境にやさしい商品を作れるか?というテーマについてグループで取組む授業です。具体的な商品はバックでしたが、まずは商品自体を知るためにバックの解体からはじめ、材料分析を詳細まで行ました。制作過程でのCO2排出量が20分の1になるという調査結果から、環境に優しくかつ軽くて丈夫なコルクを材料にした新しいバックを提案しました。

③Renewable Energy

フィンランドに実存するあるエリアの都市開発をすることを想定し、太陽光、地熱、風力、石炭のうちどのエネルギーを用いるのが都市運営において最適かを様々な軸で議論しました。

このように非常に実践的な課題に対し、多くのグループワークを通して取り組んだことで、経済、政策、技術など様々な側面から多くの学びがありました。そのなかで、環境問題を考える上では政策が大切だということを再認識しました。

そこで私も政策立案に携わりたいという想いが強くなり、この気持ちが進路決定に繋がりました。

いま1年生の皆さんにお伝えしたいこと・・・

最初の一歩が大切です!

ちょっとしたことがきっかけで、私は2年時に初めて留学に対して一歩進みましたが、この一歩から自然と視野や興味が広がり、新しい価値観、新しい友達、そして新しい道へと繋がっていきました。

少しでも海外に興味を持っていたら、ぜひ、なるべく早く、留学に行ってください!

———————————————

聴講学生からの質問

どのように留学費用を捻出したのですか?

(森本さん)東工大には、返還義務不要の様々な奨学金制度があります。 短期のものも長期の留学も、奨学金制度を活用していました。

⇒東工大の留学に関する奨学金制度について詳しくはこちらhttps://www.titech.ac.jp/enrolled/abroad/scholarships/)

(眞木)JICAインターンシップでは、航空券代や滞在費、日当など支給いただけたので自己負担はほぼ無かったです。留学と一言で言っても、インターンシップのような種類のものもあるので色々と調べてみると良いと思います。

(木村)超短期派遣プログラムでは、JASSOからの奨学金を受給できました。また学科のプログラムについては大学側が負担してくれた部分もあり全額負担ではなかったため、留学費用を用意する助けになりました。